Kurtschow

(Korczyców)

mit den drei Städten

- - - - - - - - - - -

|

Kurtschow

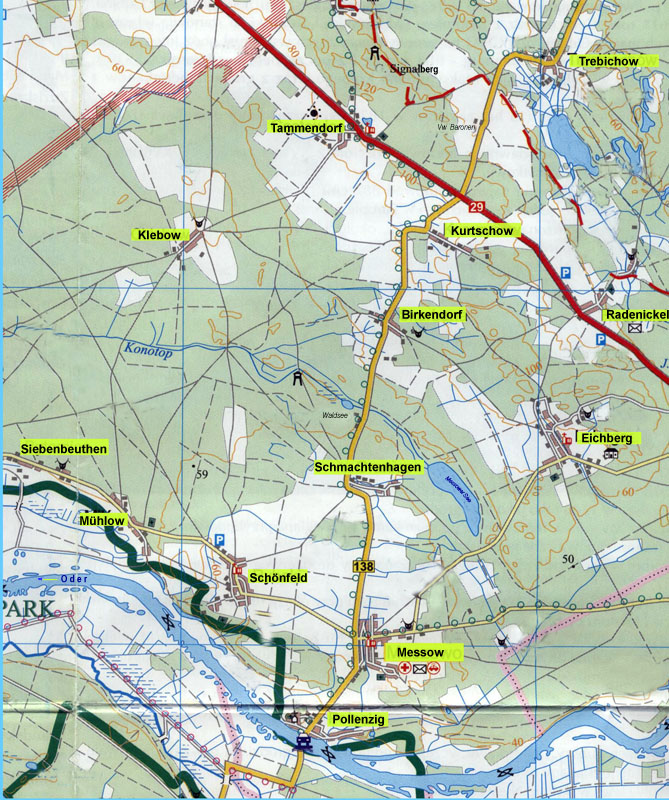

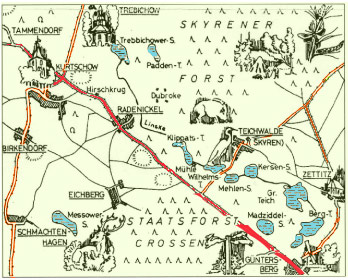

liegt ca. 18 km nordwestlich von unserer Kreisstadt Crossen/Oder. Von Frankfurt/Oder kommend, erreicht man Kurtschow, indem man am Baronenberg von der Reichsstraße 5, die von Frankfurt/Oder über Crossen weiter in Richtung Schlesien verläuft, nach rechts auf eine Chaussee abzweigt, die nach Messow(Maszewo) führt. Nach 1 km wird auf dieser Chaussee Kurtschow erreicht. Kurtschow hatte bei der letzten Volkszählung im Jahre 1939 417 Einwohner und gehörte zum Amtsbezirk Kurtschow. Zum Amtsbezirk Kurtschow gehörten die Orte Birkendorf, Kurtschow und Radenickel. |

- zur Geschichte des Ortes

In älteren Urkunden wird Kurtschow Kortezschow, auch Cortzow, Korzhoff genannt.

Die älteste Erwähnung Kurtschows scheint sich in einer Aufstellung von 1308 zu finden.In dieser Urkunde von 1308 bestätigt der Bischof Friedrich I. von Lubuz, daß die Dörfer Drehnow, Tamsdorf, Reczeza (Riesnitz), Klewe (Klebow), Korczygowo (Kurtschow), Trebichow, Radrnikel, Scheberc (Eichberg), Skorin (Skyren), Cigaczis (Zettitz), Budechow (Baudach), Drewitz, Bitemsz (Beutnitz), Dobgriwe (Dobersaul), Glambeck, Tremersborn und Struga (Straube) zur Diözese des Bischofs von Posen gehören.

Das mächtige Geschlecht der von Löben war zu dieser Zeit Jahrhunderte lang die Besitzer von Kurtschow, was unter vielen anderen aus einer Urkunde von 1441 hervorgeht. Im Jahre 1456 "hat Bartusche von Wesenberg zu Bobersberg seine Ehefrau an Kortschow gewiesen". In Crossener Urkunden erscheint das Dorf schon 1542. In diesem Jahr setzte der Rat fest, dass es von Pfingstabend bis auf den heiligen Christtag Croßnisch Bier abzuführen habe.

Johann Friedrich von Löben, kurbrandenburgischer Geheimrat und Verwesers des Herzogtums Crossen, der 1644 Gut und Dorf übernahm, fand einen Trümmerhaufen vor. Es waren nicht etwa feindliche Soldaten, die das Dorf verwüsteten, es war ein Brand, der 1641 im Kruge entstand und Kirche, Pfarre, Krug und Schloss vernichtete. Die Bauern sahen in dem Brande eine Art Gottesgericht, eine Folge der Übertretung des dritten Gebotes.

• 1565 wird dort ein Ulrich v.Löben genannt.

• 1575 erscheinen Jürgen und sein Bruder Baltzer als Mitbelehnte.

• 1644 Johann Friedrich v.Löben, Kurbrandenb. Geheimrat und Verweser des Herzogtums Crossen.

Nach Mitte des 18. Jahrhunderts gelangte es wahrscheinlich durch Heirat einer Löbenschen Erbtochter an den Rittmeister v. Troschke.

• 1801 wird der Name Christiani als Besitzer von Kurtschow genannt.

• 1828 besaß ein Rittmeister von Lettow das Gut.

Danach erschien ein gewisser Guthmann, von dem es 1845 der Amtsrat Friedrich Karbe übernommen hat.

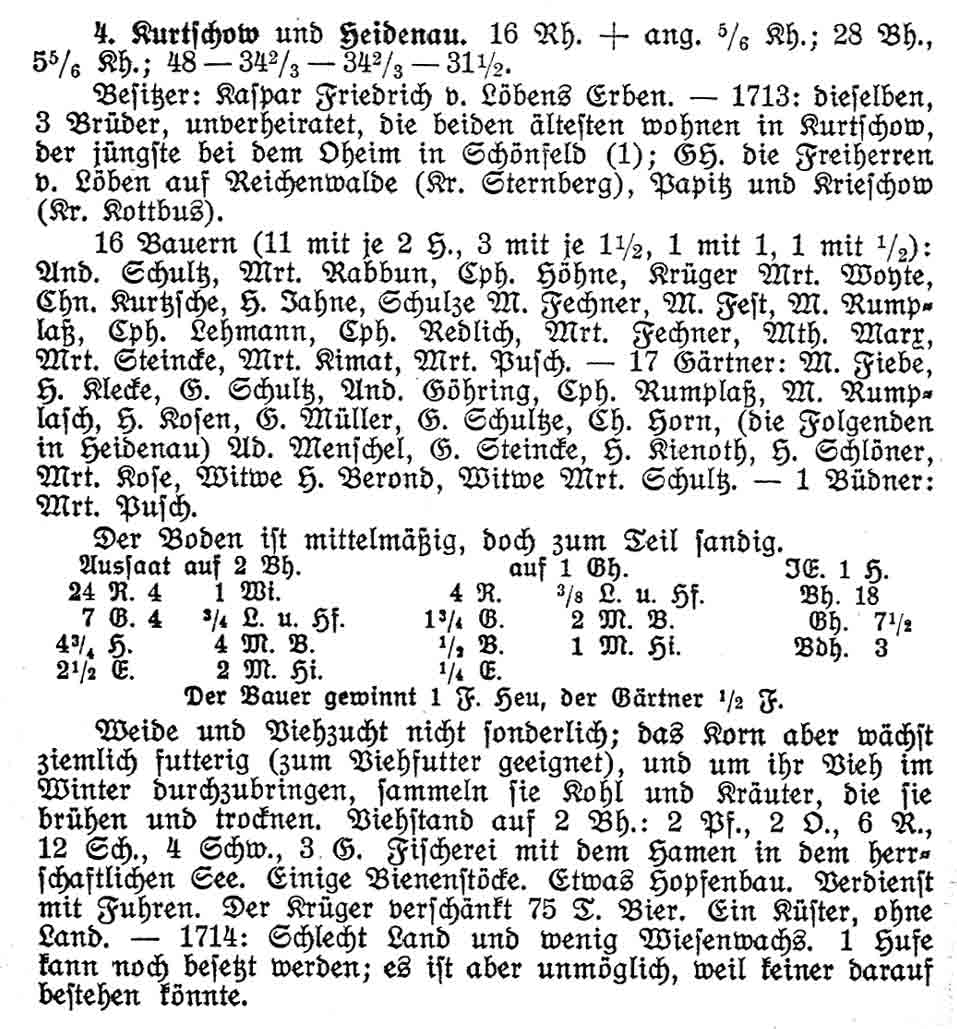

In der Klassifikation 1718/19 wird Kurtschow wie folgt erwähnt:

| Die Güter Kurtschow und Heidenau wurden von den Erben des Kaspar Friedrich von Löbens bewirtschaftet.

Es waren drei Brüder, die unverheiratet waren. Die beiden ältesten wohnten in Kurtschow, der jüngste bei seinem Oheim in Schönfeld. Es waren die Freiherren von Löben auf Reichenwalde (Kreis Sternberg), auf Papitz und auf Kreischow (im Kreis Kottbus). In den Orten Kurtschow und Heidenau gab es 16 Bauern: Andreas Schultz, Martin Rabbun, Christoph Höhne, den Krüger Martin Woyte, Christian Kurtzsche, Hans Jahne, den Dorfschulzen Michel Fechner, Michel Fest, Michel Rurnplaß, Christoph Lehmann, Christoph Redlich, Martin Fechner, Mathias Marx, Martin Steincke, Georg Martin Kimat, Martin Pusch und 17 Gärtner: Michel Fiebe, Hans Klecke, Georg Schultz, Andreas Göhring, Christoph Rumplaß, Michel Rumplasch, Hans Kosen, Georg Müller, Georg Schultze, Christian Hom, und aus Heidenau; Adam Menschel, Georg Steincke, Hand Kienoth, Hans Schlöner, Martin Kose, Dic Witwe H. Berond und die Witwe des Martin Schultz, dazu kam 1 Büdner Martin Pusch. Weide und Viehzucht waren nicht besonders gut, doch das Korn wuchs recht futterig, war für das Viehfutter geeignet. Um das Vieh im Winter durchzubringen, sammelten sie Kohl und Kräuter, die sie brühten und trockneten. Gefischt wurde mit dem Hamen (sackartiges Fischfanggerät mit breiter Öffnung) im herrschaftlichen See. Es gab einige Bienenstöcke, und es wurde etwas Hopfen angebaut. Vom Krüger wurden rund 120 Hektoliter Bier ausgegeben (l2.000 Liter) im Jahr. Es gab einen Küster, er hatte aber kein Land. Die Qualität des Landes war schlecht, der Wiesenwuchs gering. Ein Streifen des Bodens mußte brach liegen, weil darauf niemand bestehen konnte. Der Viehbestand auf 2 Bauernhufen ergab: 2 Pferde, 2 Ochsen, 6 Rinder, 12 Schafe, 4 Schweine und 3 Gänse. Die Heuernte betrug für einen Bauern 1 Fuder Heu, für einen Gärtner nur ein halbes Fuder. |

|

Doch die Abgelegenheit des Dorfes Kurtschow von der Heerstraße gab in früherer Zeit nicht Sicherheit vor raubenden und mordenden Banden. So wird berichtet, daß Kurtschow nach dem 30-jährigen Krieg nur noch vier Einwohner hatte. Schuld daran waren gewiß nicht Seuchen und Hunger allein, sondern auch die Soldaten. Die Räuber verstanden ihr schändliches Handwerk und hatten zudem ein Gespür für Verstecke, in denen die wenigen Wertsachen und Geldstücke in scheinbare Sicherheit gebracht worden waren.

So fanden um 1759 - im 7-jährigen Krieg - die Russen die Kirchenkasse, die man im Kurtschower Gotteshaus vergraben hatte. Arm war schon vorher die Gemeinde, durch den Raub wurde sie ärmer als eine Kirchenmaus.

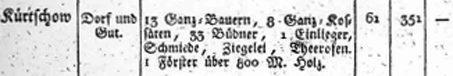

Im Bratring 1806 wird Kurtschow wie folgt erwähnt:

|

Kurtschow war im Jahre 1806 ein Dorf mit Gut. und hatte 1806: 61 Feuerstellen 351 Einwohner |

In der “Topografischen Übersicht des Reg.Bez. Frankfurt/Oder” aus dem Jahre1840 erscheint:

♦ Kurtschow: Dorf mit Rittergut mit 1 Windmühle, 1 Ziegelei und Kolonistenhäusern am Trebichower See.

♦ Kurtschow: hatte im Jahre 1840 62 Wohngebäude und 514 Einwohner.

Für das Jahr 1852 werden genannt: Kurtschow = Dorf mit 532 Einwohner.

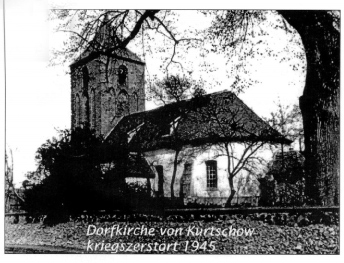

- Die Kirche von Kurtschow

|

Während des Dreißigjährigen Krieges gingen 1641 Kirche und Dorf in Flammen auf. Dank der Fürsorge der Patrone wurde

die Kirche wieder aufgebaut. Das Gotteshaus der Gemeinde Kurtschow, das hier im Bilde gezeigt wird, war ein spätmittelalterlicher, völlig überputzter Findlingsbau mit fünfseitigem Ostschluß und einer vorgelegten quadratischen Sakristei. Der wahrscheinlich ältere Turm war in Backstein errichtet und im Aufbau in Nischen gegliedert. Die Wetterfahne zeigte die Jahreszahl "1693". Im Innern der Kirche waren der farbig gehaltene, mit Rankenwerk und Säulen geschmückte und von einer Sonne gekrönte Kanzelaltar und die mit Jagdszenen und Darstellungen mythologischen Inhalts ausgestattete Sakristeidecke bemerkenswert. Der einzige Pfarrer, der aus katholischer Zeit erwähnt wird, ist Johann Kemmerer, von dem es heißt, dass er 1460 in Kortschow Pleban (Pfarrer) war. Der Sohn Paul des Crossener Ratsherrn Tammendorf war einer der ersten evangelischen Prediger Kurtschows - er starb 1548. Der Kurtschower Prediger Andreas Rudel verfasste 1580 ein Carmen (Gedicht) über die Menschwerdung Christi und sandte es dem Crossener Rate zu, der ihm 1 Taler 12 Pfennig dafür verehrte. |

|

Der letzte Pastor in der Parochie Kurtschow war J. Z w a h r s . Wenige Jahre vor dem 1. Weltkrieg wurde er nach Kurtschow berufen. Zuvor betreute er viele Jahre hindurch die Diasporagemeinde Warnsdorf in Böhmen. Reichlich 20 Jahre lang war er dann Seelsorger der Kirchengemeinde Kurtschow-Trebichow, zu der auch noch die Dörfer Radcnickel, Birkendorf und Hcidenau gehörten, die aber keine Kirche besaßen. Sonntäglich wurde in Kurtschow und Trebichow Predigtgottesdienst gehalten. Der Pastor fuhr sodann mit dem Pferdegespann zur Trebichower Filialkirche.

Leider ist die Kurtschower Kirche 1945 abgebrannt. Leider hat die nach unserer Vertreibung neu angesiedelte polnische Bevölkerung diese Kirche nicht wieder aufgebaut.

- Die Familie Karbe kaufte 1845 das Gut in Kurtschow

In der Frühzeit hat das Gut Kurtschow mehrfach den Besitzer gewechselt, aber so richtig aus dem Dunkeln der Geschichte trat

das Gut Kurtschow erst hervor, als es 1845 der Ökonomierat Friedrich Karbe (1793 - 1855) aus Neuendorf bei Oderberg kaufte.

Der soll nach der Familienüberlieferung 1844 mit der Postkutsche von Frankfurt (Oder) über Crossen zur Kur in eines der

schlesischen oder böhmischen Bäder gefahren sein und die hügelige Landschaft um den Tammendorfer Signalberg schön sowie die Felder und Wälder

wirtschaftlich interessant gefunden haben.Der Käufer gehörte einer großen Familie an, die sich schon damals in mehrere «Stämme» und «Äste» gliederte. Sie soll im 13. Jahrhundert bei der Besiedlung des Landes Ruppin in den Besitz von Lehnschulzenrechten gekommen sein, die sie bis 1756 ausübte. Ein Christian Karbe verkaufte dann das Lehnschulzengericht. Er hatte 15 Kinder, davon acht Söhne, die alle Pächter bzw. Erwerber von Rittergütern, Staatsdomänen und Schulamtsgütern wurden.

Die Karbes gehörten bereits um 1800 zu den begütertsten Geschlechtern der Mark Brandenburg. Sie ließen sich 1756 von dem Malerspezialisten Gustav Adolf Cloß ein Familienwappen entwerfen und fanden später Aufnahme in den 2. Brandenburgischen Band des Deutschen Geschlechterbuches. Sie blieben im Crossener Kreis nicht die einzige Familie aus einer zwar nicht adligen, aber doch einer sehr angesehenen und einflussreichen Gesellschaftsschicht. Dieser gehörte zum Beispiel auch die Familie Scherz an, die zeitweilig das Südkreis-Rittergut Plau besaß und bewirtschaftete.

Um die Weite des Familienrahmens deutlich zu machen, sei angemerkt, dass es zeitweilig 56 Karbe-Güter gab. Davon lagen die meisten in Brandenburg, und zwar 15 im Land Lebus, 13 in der Uckermark, zehn im Barnim, zwei im Kreis Crossen und zwei in der Neumark. Die restlichen 17 waren in Pommern, Westpreußen, Schlesien und Mecklenburg zu finden.

Der schon genannte Friedrich Karbe kaufte Kurtschow mit den Vorwerken Birkendorf und Baronen für 72.000 Thaler von dem Vorbesitzer Guthmann. Der Erwerber wohnte in Neuendorf bei Oderberg. Er hatte 1841 den Landwirschaftlichen Verein für den Kreis Angermünde gegründet. Derartige Aktivitäten waren Kinder des damaligen wirtschaftlichen Zeitgeistes.

Friedrich Karbes Gattin Henriette, geb. Baath (1799 - 1874), stammte aus Sachsendorf im Oderbruch. Das Ehepaar hatte sieben Töchter und drei Söhne. Jedem der letzteren vererbte der Vater einen Gutsbetrieb. Der jüngste, Julius Theodor Christian Karbe (1831 - 1911) erhielt den Besitz im Nordwesten des Crossener Landes. Er wurde somit Stammvater des Kurtschower Astes des Geschlechts.

|

Julius Karbe war eine bedeutende Persönlichkeit. Deshalb sei folgend seine Lebensgeschichte erzählt: Mitbegründer der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft.

Nach der Kindheit in Neuendorf bei Oderberg besuchte Julius eine Realschule in Berlin. In der ersten Hälfte der 1850er-Jahre

folgte ein Studium am Landwirtschaftlichen Institut in Jena (Thüringen). Dort schloss Julius Freundschaft mit dem späteren

Landesökonomierat Dr. Schulz-Lupitz, die beider Leben lang hielt. Die Studenten nahmen mit großem Interesse die Lehren des

Chemieprofessors Justus von Liebig (1803 - 1873) auf. Dieser wies ihnen neue Wege der Düngung mit den Zwischenfrüchten Lupine und Seradella sowie auch schon mit Mineralien. Praktische landwirtschaftliche Erfahrung sammelte Julius Karbe als Praktikant auf Gut Carzig sowie als Amtsassistent im heimischen Neuendorf. Voll ins selbstständige Leben ein stieg der Märker 1859. Er heiratete die Stettiner Arzttochter Bertha Franziska Behm (1833 - 1901) und bezog mit ihr das Herrenhaus in Kurtschow. Im Rahmen der Bewirtschaftung des Gutes machte er Düngerversuche. Stets war er bemüht, auf seinen Feldern und in den Forsten moderne Technik und wissenschaftliche Erkenntnisse zu nutzen. U.a. versuchte er, durch die Anpfanzung von Akazien den Bodenwert zu steigem, in den Wäldern gewann er Gruben- und Koppelzaunholz. |

|

| Julius Karbe | Bertha Karbe |

Nachdem ihm 1884 der Titel Preußischer Ökonomierat verliehen worden war, gehörte Julius Karbe in Berlin zu den Gründern der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). In dieser heute noch bestehenden Interessenvertretung wurde er eines der zwölf Vorstandsmitglieder, zugleich Leiter der Düngerabteilung. Er sorgte in diesem Amt für die Verbreitung der neuesten Erkenntnisse durch Veröffentlichungen und Vortragsveranstaltungen. In Würdigung seiner Verdienste machte ihn die DLG l90l zu ihrem Ehrenvorsitzenden.

Seine Aktivitäten im Wirtschaftsleben flankierte Julius Karbe mit politischem Engagement. Er ließ sich für die Konservative Partei in den Crossener Kreistag und zum Kreisdeputierten (Stellvertreter des Landrats) wählen. Ferner errang er einen Sitz im Brandenburgischen Provinziallandtag. Bertha und Julius Karbe bekamen zwei Töchter und einen Sohn. Die Ehefrau war eine gute Sängerin und vielseitig kulturell-künstlerisch interessiert.

Die Leitung eines Gutshaushalts stellte für sie eine schwierige Aufgabe dar, als sie, ein Großstadtkind, 26 Jahre jung nach Kurtschow kam. Doch sie meisterte die Aufgaben wie Haushaltspersonalführung, Wasch- und Bügeltage für große Mengen von Wäschestücken, Bewirtung von Gästen und einquartierten Soldaten und Gartenpfege. Zum Ausgleich unternahmen die Eheleute Karbe des Öfteren Fahrten nach Berlin, Stettin, Frankfurt (Oder) und Crossen, um Konzerte, Opern- und Theateraufführungen zu besuchen. Dann und wann wurde auch ein Geselligkeit bietender Winteraufenthalt in der Hauptstadt genossen. 1897 zogen die Eheleute nach Frankfurt (Oder), um sich einer Stadtwohnung zu erfreuen und die Bahnverbindungen zu den mittlerweile verheirateten Töchtern zu nutzen.

Doch Krankheiten stellten sich ein. Bertha Karbe verstarb bereits 1901. Der Witwer kehrte noch einmal fast für ein Jahrzehnt nach Kurtschow zurück. Er wollte damit seinem Sohn Dr. Friedrich Karbe mehr Freiraum für sein Wirken als Direktor der Deutschen Ansiedlungsbank-AG schaffen.

Den Aktionsradius des Vaters engten bald Krankheiten und Kuraufenthalte ein. Julius Karbe starb am 14. November 1911 in Kurtschow im Alter von 79 Jahren.

Sein Sohn, der Jurist Dr. Friedrich Karbe (1864 - 1944), führte den Familienbesitz in Kurtschow bis zu seinem Tode weiter.

- Das Gut in Kurtschow

Eine der markantesten Gestalten des Dorfes Kurtschow war Dr. K a r b e unser Gutsbesitzer.

Zum Gut gehörten auch beiden Vorverke Birkendorf und Baronen. Auf “Baronen”, an der Straße nach Trebichow gelegen, wurde bis 1925 eine große Schafherde gehalten.

Danach ließ sich die Schafhaltung mit der immer mehr modernisierten Großlandwirtschaft nicht gut vereinbaren.

Allerdings waren solche Schafherden in den benachbarten Orten noch wesentlich später zu sehen.Zum Hauptbetrieb in Kurtschow gehörte neben Baronen noch ein Vorwerk in Birkendorf, in dem man hauptsächlich Jungvieh aufzog.

Einst war das Rittergut Kurtschow bekannt durch den Zuckerrübenanbau, den es in unserer Gegend sehr selten gab. Gerade während des letzten Krieges waren Zuckerrüben für die Bewohner der Umgebung ein fast lebensnotwendiges Nahrungsmittel. Zu Sirup verkocht, war er ein exzellenter Brotaufstrich und Süßungsmittel.

Auch hatte die Schweinezucht des Gutes eine überregionale Bedeutung. Von dort kauften sich die bäuerlichen Kleinbetriebe ihre Absatzferkel für die Aufzucht. Die Milchwirtschaft gehörte, wie auf allen Gütern, auch zu Kurtschow.

Was Kurtschow aber weit bekannt machte, war die Stärkeproduktion. Dafür wurden vorzugsweise sehr stärkehaltige Kartoffeln auch in der Umgebung angebaut. Max Krause war der Meister in der Stärkeproduktion. Die hier produzierte Stärke wurde zur weiteren Verarbeitung, hauptsächlich für Nahrungsmittel, an die Industrie geliefert.

- Infrastruktur des Ortes

Kurtschow hatte in der ersten Hälfte des 20. Jahrh. eine gute Infrastruktur. Man lebte in Kurtschow hauptsächlich von der Landwirtschaft.Daneben gab es in Kurtschow:

| 1 | Gasthof | Eichler, F. |

| 1 | Kaufmannsladen | Schulz, R. |

| 1 | Tischler | Eichler, O. |

| 1 | Stellmacher | Baldow, W. |

| 1 | Schmied | Lehmann |

| 1 | Windmühle | Herrmann, O. |

Kaufhaus Schulz |

Reinhard SCHULZ war der Typ des kleinen Kaufmanns vor und zwischen beiden Weltkriegen. "Kaufhaus Schulz" nannten wir scherzhaft

seinen Kramladen. Was gab es dort nicht alles zu haben? Dieser Kaufladen - räumlich so klein und so beengt - und doch schien das Warenangebot für uns schier unerschöpflich. Fast jedes mittlere oder größere Dorf hatte ja damals mindestens einen solchen Kaufladen. Wer war denn damals schon motorisiert und konnte mal schnell zum Einkauf bis in die Stadt fahren? Man war schon auf den ortsstämmigen Kaufmann angewiesen. Dieser wiederum wußte das Vertrauen seiner Kunden zu würdigen. Er kannte ihre Wünsche und Bedürfnisse. Danach richtete er sein Angebot, das im Laufe der Zeit auch den steigenden Ansprüchen gerecht wurde. Unsere Dörfler aus Kurtschow, wenigstens die Hausfrauen, kamen vielleicht im Monat nur einmal bis in die Kreisstadt. Wenn sie nicht die 18 km dorthin per Rad zurücklegen wollten, so ergriffen sie die Gelegenheit, wenn der Nachbar mit dem Pferdegespann zum Ferkelmarkt hinfuhr. Dann bedeutete das aber für alle eine ganztägige Reise. Der Wunschzettel für alle Besorgungen war sehr groß |

| Die Windmühle in Kurtschow war eine Bock-Windmühle, die bis Kriegsende (Vertreibung im Juni 1945) in Betrieb war.

Bis zu seiner Einberufung zur Wehrmacht l939 versorgte Otto Herrmann die Kurtschower und andere Bewohner der umliegenden

Orte mit Backmehl verschiedener Sorten und auch mit Viehfutter (Schrot, Kleie, etc.) als Mahlgut aus seiner Mühle. Schon bald nach Kriegsbeginn (September I939) musste er als Soldat im südlichen Teil Polens sein Leben lassen. Er war der erste Kriegstote Kurtschows im 2. Weltkrieg! Der Mühlenbetrieb wurde danach von seinem Sohn Herbert fortgesetzt (bis zum Einmarsch der Russen), der in einem Betrieb das Müllerhandwerk erlernt hatte. Auf dem Foto ist erkennbar, dass der Zugang in das Innere der Mühle über eine seitlich angebrachte Treppe erfolgte. Ein winziges «Büro» - ebenfalls seitlich angebracht - diente der Erledigung schriftlicher Arbeiten und auch als Ruheraum. Der Müller allein war bei dieser Bockwindmühle in der Lage, die Mühle in den Wind zu drehen, um die beste Windwirkung zu erzielen. Die Umgebung der Mühle wurde - insbesondere in der Winterzeit - als Rodelbahn, als kleiner Skiberg und auch als Tummelplatz auf dem Eis in Anspruch genommen. |

Windmühle in Kurtschow |

- Kurtschow - Häuserverzeichnis

|

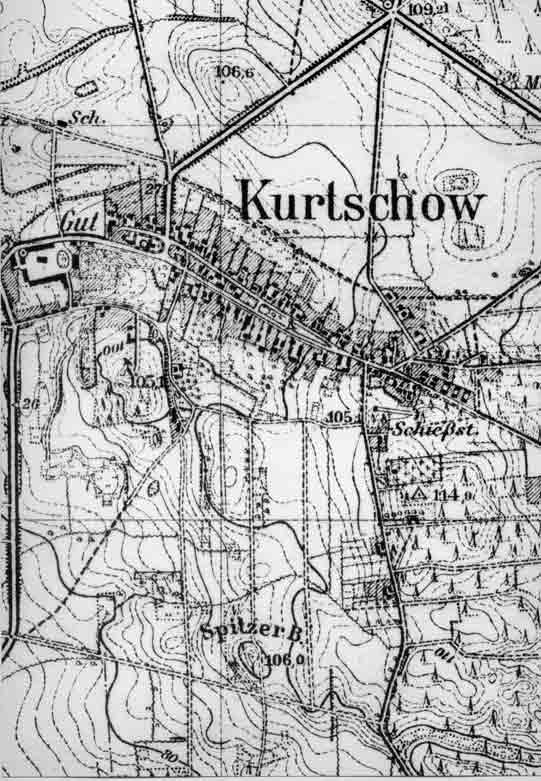

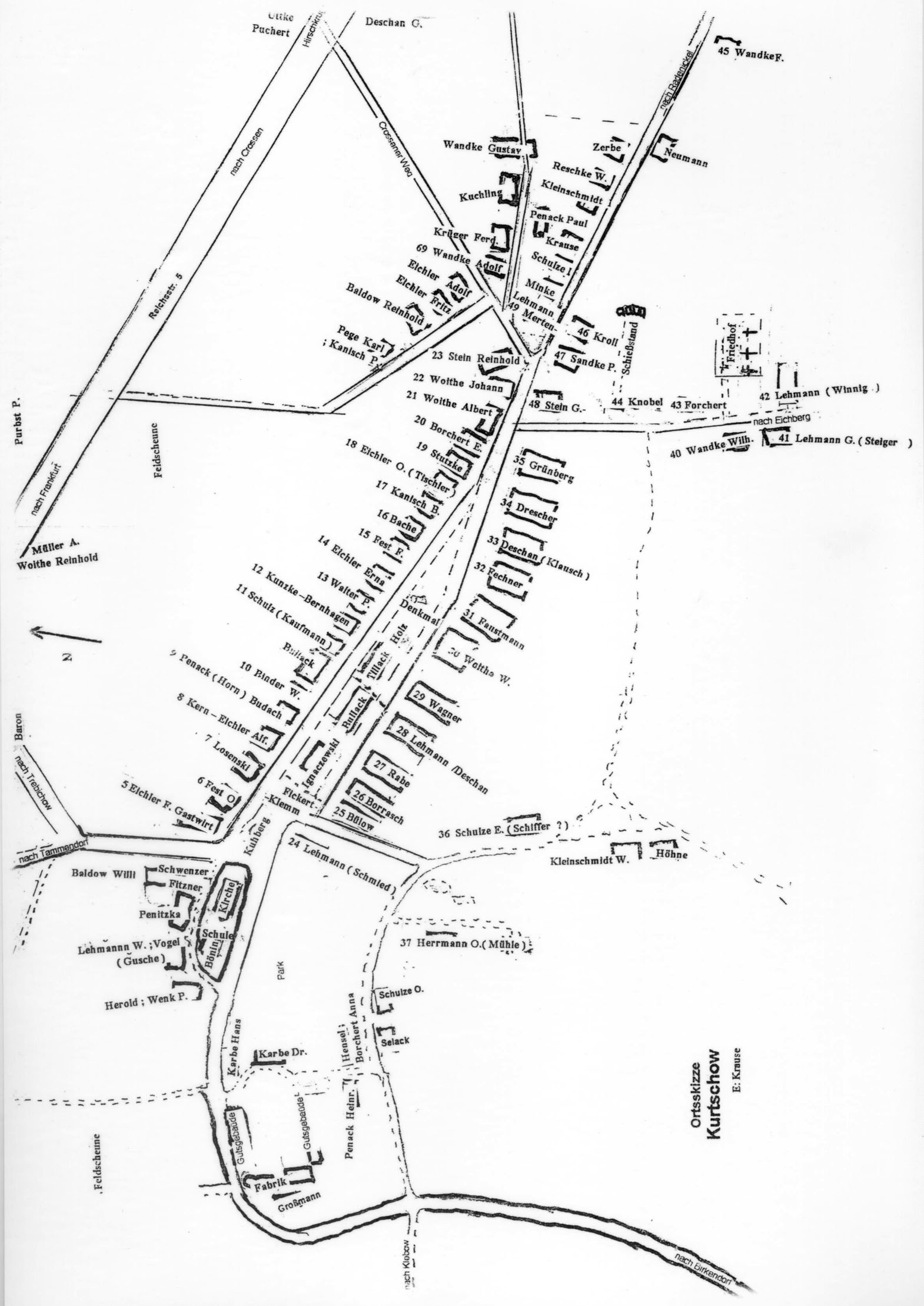

Der Ortsplan von Kurtschow (rechts) wurde von unserem Landsmann E. Krause aus den Gedächtnis skizziert. |

|

| Meßtischblatt | Kurtschow - Ortsplan |

- Kurtschow - Das Jahr 1945

Kurtschow hat nach dem Russeneinmarsch im Januar 1945 schwer gelitten. 75% der Gebäude sind abgebrannt.

Von den ehemals rund 75 Gehöften sind 32 entweder ganz verschwunden oder zerfallen.Aber nur ein Teil davon wurde durch die unmittelbaren Kriegseinwirkungen zerstört. Das waren vor allem die Gebäude in der Nähe der Kirche und an der Nordseite des Dorfes. So wurde auch die Kirche von Kurtschow total zerstört, ebenso das "Herrenhaus, Pfarrhaus und das Schulgebäude".

Zahlreiche Einwohner wurden von den Russen erschossen und andere verschleppt worden.

Die Ruinen wurden abgetragen, die Erinnerung ist geblieben. Bis auf Reste der Einfriedigung des Standortes der Kirche aus Findlingsmauerwerk, weist nichts mehr darauf hin, dass Kurtschow ehemals eine Kirche hatte.

Änd 03.01.2017